Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: iTunes | Android | RSS

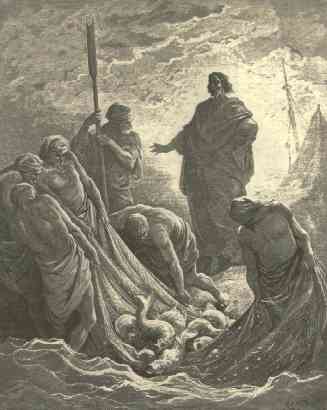

人間をとる漁師(8月28日礼拝)

ルカによる福音書5章1節~11節

要 旨

そもそもシモンの兄弟アンデレが、バプテスマのヨハネの弟子であった時から縁があり(ヨハネ1:35)、また妻の母(姑)の病を癒して頂いた(ルカ4:38)という義理もあった。

「沖に出て漁をしなさい」とのイエスの言葉は迷惑だった。プロがベストを尽くし、徹夜して成果が無く、網の手入れという面倒な作業も終えて、「さあ帰って寝よう!」というタイミングだったのだから。しかしペテロは、「だけど先生よ。(面白いじゃないですか)。お言葉に乗って網を降ろしてみましょう」と答え、実行した。(そうなった理由を思い巡らしてみましょう)。

すると驚くべき大漁となった。有り得ないことである。ペテロは、「このお方は我々と存在のレベルが違うお方だ」と直感し、「私のように罪深い者から離れて下さい」と言った。しかし、イエスは離れなかった。

そして、「お前は、人間を生け獲る漁師になる」と召命の声をかけられた。

イエス様こそ、ペテロを「獲る」ためにどれだけ伏線を準備し、仕掛けをして、そのタイミングを計っておられたことか! そのようにペテロも、人々を漁る者となるのだ。

それはイエスの弟子となって、自分自身が人として作られれた生き方に相応しい者に変革させられていく。そのなかで人の漁り方も教えて頂くのだ。そのように漁られた人が、今度は自分が漁る者となる。福音はそうやって、日本の私たちまで伝わって来た。

8月最後の日曜日になりました。

皆さん、この夏を元気で乗りきられましたでしょうか?

さて今朝お読み頂いたところは、ゲネサレ湖が舞台です。

ゲネサレト湖というのは、ガリラヤ湖のことなんですね。

◆ガリラヤ湖畔の宿に泊まって

私は1997年の春、イスラエル旅行に行きまして、ガリラヤ湖の湖畔の、キブツが経営しているこじんまりとしたホテルに泊まったのです。宿の朝ご飯で確か、果物のバイキングがあって、その果物が品数も多く、みずみずしくてとても美味しかったのを覚えています。

ゲネサレト湖(ガリラヤ湖)は、水も澄んできれいな、そして大きな、美しい湖です。朝、早起きして、日の出の頃、湖の畔(ほとり)に行ってみました。

さわやかな風がそよそよと吹いていました。

葦の茂みみたいなところもあるし、水鳥もおります。

◆ガリラヤ湖の朝焼けの美しさ

対岸がゴラン高原で、それが遠くに屏風のようにそびえ立っているのですが、日の出によって、その朝焼けの空を背景にして、向こうの高原の黒々としたシルエットが影絵のようにそびえ立っていて、そこから真っ赤な太陽が昇ってくる。何とも荘厳な光景でした。湖面の波には、朝日がきらきらと反射しています。

ガリラヤ湖は南北に21キロ、東西に13キロの大きさで、かたちが楽器の竪琴に似ているので、竪琴の海という意味で、キネレト湖と呼ばれたりもします(ヨシュア13:27)。

◆琵琶湖の4分の1の広さ

日本の琵琶湖がまさに、楽器の琵琶に似ているので琵琶湖と名付けられたのと同じ発想ですね。琵琶湖の方は長さが63キロ、幅が最も広いところで22キロ。広さを比較すると、竪琴の海・ガリラヤ湖(ギネレト湖)は、琵琶湖のちょうど4分の1くらいです。

◆東播から見る淡路島のような対岸風景

さて、ガリラヤ湖の日の出から少し経ちますと、対岸の高原の山肌が、朝の低い太陽の光を受けて、何とも暖かな色合いの風景となります。

琵琶湖ではありませんが、私たちの住む明石ですとか、加古川の海岸から、淡路島を望んだのと似たような感じがします。

私は朝、海に近い公園によく祈りに行くのですが、そこから南東の方向に、淡路島の山が20キロほど先に見えて、その岩肌が切り立ったようになっている部分があるのですね。

それが、日の出からしばらく経ったある時間になると、低い角度の太陽の光を岩肌が反射させて、岩肌全体がきらっとまぶしく輝く瞬間があるのです。何とも神々しい風景です。ガリラヤ湖の場合も湖越しにゴラン高原を見る時に、そういう風に見える角度や瞬間があるかも知れないなぁ、などと思ったりするのです。

◆ガリヤラ湖北西岸にあるカファルナウム

さて、カファルナウム(文語約聖書や口語訳聖書、新改訳ではカペナウム)という町が、湖の北西部にありまして、そこが、今朝お読み頂いた出来事の舞台なのです。(地図を示す)

いまはユダヤ教の会堂(シナゴーグ)などの廃墟が残されているだけです。

イエス様はカファルナウムを拠点とされ、福音書の中で、イエス様が活動された舞台としてたびたび登場します。

◆山上の垂訓の舞台―自然の円形劇場

「心の貧しい人々は、幸いである。天の国はその人たちのものである。/悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる」(マタイ5:1~ですね)という山上の説教(山上の垂訓)をイエス様がなさったのも、カファルナウムからほど近い場所と言われます。西へ1.5キロほど離れた、こんにち「山上の垂訓の丘」と呼ばれている丘においてであろうと言われています。

と言いますのが、その丘の地形が、湖に向かってすり鉢状になっていて、とてもよく声が通るのです。自然の円形劇場のような音響効果になっていて、風向きによっては、湖の舟の上で話す漁師の声が、丘の上まで聞こえることがあるそうです。マイクなどない時代ですから、それはとても具合のよいことであったわけです。イエス様はこの丘の中腹に群衆を座らせなさって、湖の方から群衆に向かってお話になったのではないかと推測されているわけです。

◆山上の垂訓教会から湖へのピクニック

話はまた脱線しますが、その丘の上に、「山上の垂訓教会」が建てられています。私はイスラエル旅行で、もちろんそこにも行きました。ビサンチン建築の、丸いドームのあるこざっぱりとした教会です。中に入ると、ドームの下は礼拝堂になっていて、それは、山上の説教でイエス様が話された「8つの幸い」ですね、にならって、八角形になっています。見上げると、ドームにも8つの丸い窓があります。

その教会から湖まで歩いて降りました。多くの場合、観光バスで移動するんですが、私たちは少ない人数の旅行でもあったので、舗装などされていない細い田舎道を、そのガリラヤ湖を望む丘をピクニックしながら降りたのです。

春で、菜の花がいっぱい、きれいに咲き誇っていました。そよ風が気持ちよかった。

◆ペテロの召命教会

降りたところには、湖の畔(ほとり)に、ペテロの召命教会が建てられていました。これはヨハネ21:17で、よみがえられたイエス様がペテロに、「わたしの羊を飼いなさい」とおっしゃったその場所だと言われているところです。

そういう具合に、カファルナウム周辺は、イエス様と弟子たちが活動した場所であったわけですね。

◆舟の上からお話になる

今朝お読みしたところでは、イエス様は丘に登らないで、舟に乗って、湖の上から群衆にお話になりました。

ルカ5:1から読みますと(~3)、

「イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして、群衆がその周りに押し寄せて来た。 イエスは、二そうの舟が岸にあるのを御覧になった。漁師たちは、舟から上がって網を洗っていた。 そこでイエスは、そのうちの一そうであるシモンの持ち舟に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして、腰を下ろして舟から群衆に教え始められた。」

とある通りです。

舟に乗って、少し漕ぎ出して、群衆から距離をおいて、湖の上から話をすれば、誰からもイエス様の話しているのが見えやすく、聞きやすかったことでしょう。イエス様が座って話されたので、聞く側も座って、ゆっくりと聞くことができただろうと思います。

その舟が、シモンすなわち、ケパ(文語体や口語体、新改訳ではペテロとなっています)の持ち船だったのです。

◆人々が押し押せて来た

1節にあるように、イエス様が湖畔におられると、周囲に人が集まって、押し寄せて来た。それは、「神の言葉」を聞こうとしてだった、というのですね。

5章の前の4章後半を見ますと、イエス様はすでにに、カファルナウムを舞台に、奇跡的な御業をなさったり、メッセージをなさったりしておられたことが分かります。

イエス様は悪霊を追い出したり、病を癒されたり、非常に「力ある」業をなさいましたし、4:32にあるように、「人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである」というわけで、人々はもっとイエス様から教えを受けたい、お話しを聞きたい、ということであったわけです。それで、湖の岸辺におられたイエス様のところに押し寄せて来ました。

◆シモン・ペテロの家の逗留したイエス様

イエス様は人々がどんどん集まってくる様子を見、それから周囲をご覧になったときに、ちょっと離れたところに2艘の舟が引き上げれていて、そこに漁師たちが輪になって座っているのに着目されたのですね。その漁師の少なくとも一人は前から知っている人物でした。それはシモン・ペテロです。4:38を見ると、

「イエスは会堂を立ち去り、シモンの家にお入りになった。」

と書いてある通りです。家に泊めてもらったことがあるわけですね。

それともひょっとしたらイエス様はこの期間、カファルナウムで、ずっとペテロの家の客人であったのかもしれません。

カファルナウムに今日でも、ここがシモン・ペテロの家だった、という遺跡があるのですが、個人宅としては立派な遺構です。何人かの人を雇って、漁師の網元の家だったみたいです。

◆バプテスマのヨハネの弟子だったペテロの弟

何故、シモンの家にイエス様がいる、そういうことになったかというと、その前段階がありまして、それは、前回お話ししたバプテスマのヨハネが絡んでいるのです。

それは、ヨハネ1:35に記されています(~42)

「その翌日、また、(バプテスマの)ヨハネは二人の弟子と一緒にいた。

「そして、歩いておられるイエスを見つめて、「見よ、神の小羊だ」と言った。

二人の弟子はそれを聞いて、イエスに従った。

イエスは振り返り、彼らが従って来るのを見て、「何を求めているのか」と言われた。彼らが、「ラビ――『先生』という意味――どこに泊まっておられるのですか」と言うと、

イエスは、「来なさい。そうすれば分かる」と言われた。そこで、彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日は、イエスのもとに泊まった。午後四時ごろのことである。

ヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟アンデレであった。

彼は、まず自分の兄弟シモンに会って、「わたしたちはメシア――『油を注がれた者』という意味――に出会った」と言った。

そして、シモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、「あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ――『岩』という意味――と呼ぶことにする」と言われた。」

ヨハネの福音書のこの箇所では、アンデレとヨハネが元々バプテスマのヨハネの弟子であったが記されています。そして、アンデレの兄弟がシモン・ペテロだったのです。

◆バプテスマのヨハネの弟子を引き受けたイエス様

そしてシモンは、ケファ(文語訳や口語訳、新改訳ではペテロ。岩という意味)というあだ名まで付けてもらったのですね。そうつけたくなるような何かを、イエス様は、シモン・ペテロに対して感じられたのでしょうか。

実はこの出来事があって後、バプテスマのヨハネは、支配者であるヘロデ王の悪事を糾弾したために捕らえられ、間もなく斬首、首を切って殺されてしまうのです。

そうなる前にバプテスマのヨハネは、自分の大事な弟子たちをイエスに譲り渡していたことになります。

ですから彼らは、ヨハネが死んでいなくなってしまった後も、自分を見失ったり、道を見失うことなく、続けて真理を求めて生きる道を歩むことができたのです。

前回のメッセージで、ヨハネのゴールは、旧約聖書の時代からのバトンを、きちんとイエス様に渡すことだった、と申し上げました。確かにイエス様は、バプテスマのヨハネが死んでしまった後に残される彼の弟子たち・・・そういうものまで受け継いでいたわけですね。

◆イエス様への「義理」ができたペテロ?!

さて、そういう伏線があって、イエス様はカフェルナウムでペテロの家の客人となっていました。そして、ルカに戻りますが、4:38からですね(~41)、

「イエスは会堂を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンのしゅうとめが高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。

イエスが枕もとに立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。」

シモン・ペテロは、奥さんのお母さん、しゅうとめさんが高い熱で苦しんで、それをイエス様に癒して頂く出来事があったばかりだったのです。

◆おやすい御用です!

そんなシモン・ペテロや、その同僚の漁師たちを見つけるとイエス様は近づいて行って、シモンの持ち船の中に座って、「岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった」のですね。

シモンは、お安い御用です、とばかりに、仲間にも手伝わせて舟を岸から湖の方に押して出して水に浮かばせ、少し漕ぎ出しました。

そして、自分も舟に座って、イエス様のお話をお聞きしていたのでしょう。「シモン、ええとこに座っとるな!」という感じです。

◆沖に漕ぎ出すのはノーサンキュー

さて、イエス様はお話しが終わるとイエス様はシモンに、もっと「沖に漕ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい」とおっしゃったんですね。

この時はシモンは、お安い御用です、とは言いませんでした。イエス様の要望にお応えするのを渋ったのですね。

何故かと言いますと、5節で、

「先生、わたしたちは、夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした」

とシモンが言っている通りです。そして2節にあるように、「網を洗っていた」。

この網を洗うのは、とても手間がかかる仕事だったようです。釣り人は、棹を大事にして、きちんと手入れをしますね。それは、次に釣りをするときに、さっと大事な棹を出せるように備えているわけでしょう。

◆網の手入れは大変な忍耐いる仕事

シモン・ペテロたちの場合は、漁業のプロですから、その大事な商売道具である網を、どれだけ大事にしていたことでしょうか。きっと値段も高い、高級品であったろうと思います。少しでも穴が開いていたりすれば、そこから魚が逃げますし、そこから破れが広がってしまうので、丹念に点検したことと思います。変なゴミがついていたりすれば、網が傷みます。何よりも、プロフェッショナルとして、大事な道具をキチンと手入れしないと気持ち悪いではありませんか。そういうわけで、漁師たちは毎日、漁が終わる度に、網を手入れして、網を洗っていたわけです。忍耐を必要とする仕事です。

そして、その日は夜に、夜通し漁をしたんですね。舟の上でたいまつをたいて、その灯りに魚をおびき寄せる、そういう漁法です。

ところが「夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした」ということであったのです。

◆徹夜明けで疲れ切っていたペテロたち

もうシモンたちは疲れ切っていたのですね。そして網の手入れもそろそろ終わって、「さあ、家に帰って寝よう!」というタイミングでした。そこへ居候の先生のイエス様がいらっしゃった。それは喜んで、舟をお貸しして、使って頂いたのです。

しかし、もう一回、洗ったばかりの網を使って漁をしなさい、だなんて! 「いい加減にして下さいよ」という気持ちだったと思います。夜こそ、漁に向いている時間帯で、だからこそ、みんながすやすやと家で寝ているその時間に、徹夜で仕事して、一晩中苦労したのです。なのに一匹も捕れなかった。もう疲れ切っているのです。

◆しかし、「先生のお言葉に“乗って”みましょう!」

それに、いくら評判のよい先生だと言ったって、漁の専門家ではありません。大工の仕事ならなさったことがおありでしょうが、なんで漁師のことが分かりましょうか?

「先生よぉ。わたしら、一晩中苦労したけど、なんにも捕れなかったんだよぉ」。とても複雑な感情のこめられた「先生」という言葉でなかったではないでしょうか?

◆「シモン、ゲットだぜっ!」

しかし、シモンは続けて、「しかし、お言葉ですから、網を降ろしてみましょう」と答えたんですね。

まあ、何と言うことでしょう。イエス様は内心深く、「しめた!ゲットだぜっ」ってお思いになったのではないかと思います。

どうしてシモンがその気になったのか。皆さんどう思われますか?

◆ペテロという人間を“読んで”いたイエス様

しゅとめさんを癒して頂いた義理もあったでしょうし、いろんなことがあったのだろうと思います。

しかしイエス様は、これまでのシモンとのつきあいのなかで、こうやったらシモンが乗ってくる、という“読み”があったのではないかという気がするのです。

ここで、シモンは、「先生、わたしたちは夜通し働きましたが・・・」と話し始めているのですが、「しかし、お言葉ですから網を降ろしてみましょう」というのは単数形で書かれているのですね。つまりシモンは、「他のやつはどうしたいか知らねえけれども、“俺は”網を降ろしてみる」と言ってるんですね。

お言葉ですから、というのは元の言葉を見ると、「あなたの言ったことに“乗って”」と書いてあるんです。

◆「先生。おもしいじゃないですか」

「先生、面白いじゃないですか。じゃあ、ひとつあんたの言ったことに乗って、網を降ろしてみることにしましょうかぃ」というわけです。

そして、舟を沖に向かって漕ぎ出して、深いところまで行って(「沖に漕ぎ出して」というイエス様の言葉は、元の言葉を見ると「深いところ」という言葉なのです。ガリラヤ湖は、最も深いところが約40㍍。もちろん、シモンたちはその場所をよく知っていたでしょう)、そこで網を降ろした。

そして6節(~7節)。

「漁師たちがそのとおりにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこで、もう一そうの舟にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、二そうの舟を魚でいっぱいにしたので、舟は沈みそうになった。」

◆手間のかかった「その通りにすると」

「漁師たちがそのとおりにすると」とあまりにさり気なく書かれているわけですが、これは非常に手間のかかった「その通りにすると」であったわけです。風で走る帆船ですから時速10キロやそこらでしょうか、その地点まで小一時間はかかったでしょう。何よりも、その前に、徹夜仕事をして、その後、網の手入れをしてそれが終わったばかりなのです。そして、目的地に着くと帆を下げて舟を止め、石の碇を降ろしておいて、そして網を降ろす・・・。

◆キタキタ~、大漁だ!

網を沈めると、ずしり!と手応えが来ました。もうびっくりです。まさかの大漁の予感です。シモンははっとしながら、ヤコブやヨハネと一緒に、網を引き揚げ始めます。ずっしりと重い! 水面にはもうたくさんの魚が、銀色のウロコを光らせて、ピチャピチャとはねています。大漁です!

しかし、このままでは網が破れそうだ。それで、網を上げるのをいったん止めて、数キロ向こうのカファルナウムの岸で見守っていた仲間に合図を送って、「早くこっちに来い! 助けてくれぃ」と、呼び寄せたわけです。もう一艘の舟がやって来て、2艘で力を合わせてそろそろと大事に網を引き揚げると、2艘とも、魚でいっぱいになりました。そして、「舟は沈みそうになった」ほどだったのです。

◆魚はたくさんいるがとるのは大変

魚はいるんです!たくさん。

ガリラヤ湖は近年、魚を捕りすぎる乱獲がたたって魚の数が減り、漁を禁止した年もあったようですが、そうなる前の2005年の漁獲量は、1年間で270トン。1日当たり740キロが捕れたわけで、漁師が何組いるか分かりませんが、舟が沈みそうになるほどの魚がガリラヤ湖に「いる」ことは確かです。

それが分かっていてもなかなか捕れないのが悔しいところで、だからこそ釣り人は、釣るお魚によって仕掛けを変え、漁法を変えて、あの手この手を尽くして、目指すお魚をゲットするのでありましょう。

◆漁の大ベテランに想像もつかなかった事態

シモンたちは、そりゃもう生まれた時からガリラヤ湖で魚を捕ってる超ベテランですから漁法については知り尽くしている。その自分たちが一晩中捕れなかった湖で、しかも、お天道様が高く昇ってしまって、川の水の流れ込むところでもなく、湖の真ん中の深いところでこの大漁!

これはただ事ではない!ということにハタと気づきます。

◆これは人間ワザじゃない!

「これは人間の常識を超えている! そうだ、神様の御業だ!」

シモン・ペテロはそう直感しました。そして思わず、ずっと同じ舟に乗っていた、居候の先生に目を転じました。ずっとそこに黙って座っておられたイエス様と眼が合って、イエス様はにっこりと笑いながら、黙ってうなづかれました。

シモン・ペテロは思わず、

「イエスの足もとにひれ伏して、「主よ、わたしから離れてください。わたしは罪深い者なのです」と言った」

のです。

◆人間の種類、存在としての種類が違うお方への畏れ

「主よ!」

シモン・ペテロは聖霊の働きによって、直感的に分かってしまったんですね。イエス様がどういうお方であるのか。

自分のような者と一緒にいらっしゃることなどということは本当はあり得ない、とても偉いというかすごいお方、いや偉大なお方と、私は同じ舟に乗ってしまっているのだ。このお方は、私らなどとは人間の種類、存在としての種類が違うのだ。あまりにも畏れ多い。そういう風に分かったのです。

それが、「わたしから離れてください。わたしは罪深い者なのです」という言葉になりました。

しかしイエス様は、シモンから離れようとはなさいませんでした。シモンが逃げようにも、湖の上ですから逃げられません。

イエスはシモンに静かに、しかし力強くおっしゃいました。

「恐れることはない。今から後、あなたは人間をとる漁師になる。」

「恐れることはない。今から後、あなたは人間をとる漁師になる。」

この獲るというのは「生け獲る」、と言う言葉です。

◆イエス様が、“ペテロを獲ろう”とずっと待っておられた

もっと風に言うならば、

イエス様ご自身が、シモン・ペテロを捕りたくて捕りたくて、丹念に仕掛けを準備して、その時を待っておられたのです。

バプテスマのヨハネも獲ることができなかった大魚です。やっと捕まえました。そして、殺し文句、いや、「活かし文句」に、イエス様は決めぜりふをシモンにおっしゃいました。「今から後、お前は人間を獲る漁師になる」

◆獲られた人々の生きざま――イエス様の弟子となる

その結果は、11節にあるように、

「そこで彼らは舟を陸に引き上げ、全てを捨ててイエスに従った」

シモン・ペテロたちは、自分たちがイエス様に捕らえられたれと同じように、自分も人間を獲る。そういう人間を獲る漁師になっていったのです。それは、その獲った人々に永遠のいのちを与えるためです。人間として創られた最も価値のある生き方ができるようにです。

その生き方の内容も、イエス様の弟子になって日々教えて頂き、そして「人間を獲る漁師」の方法も教えて頂く人生になりました。ですから、イエス様がご昇天されて、地上にいらっしゃらなくなってから後も、シモン・ペテロをはじめとする弟子たちが、父なる神様のために「人間を獲る漁師」として労する業は継続し、広がっていって、こんにち、地の果てに住む日本の私たちにも及んでいます。

私たちにも、「あなたは人間をとる漁師になる」というイエス様のみことばは語られ、続け響き続けています。

◆日本の私たちにも響き続ける「人間を獲る漁師になる」

皆さま方お一人ひとりがこのように、日曜日に教会に来て、聖書のメッセージに耳を傾けるお方になっているということは、決して当たり前のこと、軽いことではありません。

よくよく考えてみると、いろんな出来事が積み重なってそうなっていることです。わたしの場合もそうです。そのために一生懸命を労してくれた人、祈ってくれた方もいることです。どんなことがあって、こんにちの自分が導かれたかをしっかりと想い出して、感謝を新たにしたいことと思います。

また、せっかくならばイエス様ご自身に、この私がもっともっとしっかりととらえられて、イエス様のものとなり、イエス様の弟子として歩んでいけるように願いたいことと思います。

お祈り致しましょう。